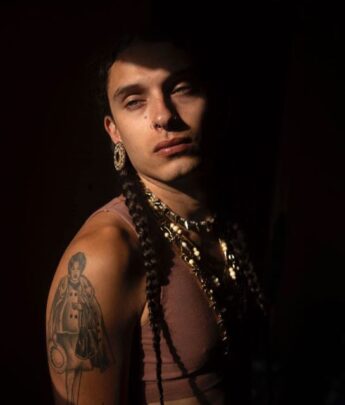

Renzo Aroni Sulca en Nueva York. Foto cortesía Nejc Ketis.

Entrevista con el académico quechua, Renzo Aroni Sulca, investigador y profesor de estudios indígenas en New York University (NYU.

Los jóvenes andinos fusionan el rap y el hip hop global con sus raíces ancestrales para difundir mensajes de resistencia artística, cultural y lingüística.

Por: Roberto J. Bustamante (*)

Fotos: Cortesía de Víctor Zea Díaz.

Nueva York.- Es impresionante el auge de los jóvenes indígenas en Perú y los países andinos, que se esfuerzan en cultivar la música del Rap y la cultura del Hip-Hop en lengua quechua, para expresar y reclamar la atención en sus raíces ancestrales y su cultura andina.

“La música del Hip-Hop, con su tradición oral, espíritu comunitario y cultura de resistencia, es un vehículo eficaz en los jóvenes andinos para revivir la lengua quechua y la cultura andina”, asevera el académico peruano Dr. Renzo Aroni Sulca, quien recientemente se incorporó como profesor en New York University (NYU).

En esta universidad, empezó a desarrollar interesantes cursos en estudios indígenas, relacionados con la historia oral y tradición, el Hip-Hop indígena global, la revitalización de la lengua quechua y la relación entre memoria, cultura y violencia política en el Perú contemporáneo y América Latina.

“Soy uno de esos jóvenes que deja otra vez la patria para regresar a Nueva York como profesor permanente en NYU”, nos manifiesta con enorme satisfacción por sentirse parte activa de la diáspora quechua andina en la ciudad de Nueva York.

“Como quechua hablante que soy, he podido interactuar con muchos estudiantes y colegas con idiosincrasias diversas en Perú, México y Estados Unidos, países en donde me formé académicamente, sin abandonar mis raíces quechuas y andinas de la región de Ayacucho”, subrayó.

Además de ser un virtuoso académico, Aroni Sulca, es un experimentado músico autodidacta e historiador de América Latina moderna, con un enfoque regional en los Andes. Desde muy niño cultivó el quechua, la lengua indígena más hablada en las Américas, considerando las diásporas quechuas/kichuas en Estados Unidos.

Anteriormente, enseñó en la Universidad de Columbia en Manhattan y en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en Lima. Obtuvo su doctorado en Historia de América Latina por la Universidad de California, Davis (2020); su maestría en Antropología de la Música por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2013), graduándose como bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima (2009).

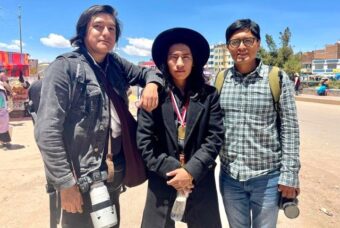

En un interesante artículo en National Geographic, publicado en julio de 2024 (edición especial “Indigenous Futures”), Aroni Sulca explora el poderoso ascenso del rap en quechua en Perú, después de realizar trabajo de campo en Ayacucho, Cusco y Juliaca, Puno. Varios jóvenes raperxs hablan de sus experiencias difíciles contra la violencia y el racismo sistémico anti-indígena y sus luchas políticas por la justicia social e igualdad de género. Las ilustraciones pertenecen al fotógrafo peruano, Víctor Zea Díaz, quien radica en la ciudad de Cusco.

En una entrevista telefónica, Aroni Sulca, nos habla de sus investigaciones acerca de la expansión y los protagonistas del rap en quechua y de varios talentosos jóvenes músicos indígenas como Wari Willka, Cay Sur, Bobby Sánchez y Renata Flores (denominada por el New York Times como la reina del rap en quechua del Perú), quienes fusionan y utilizan la música del Hip-Hop para mostrar al mundo sus raíces y recuperar su herencia cultural y su lengua materna a través de las redes sociales.

¿Es cierto que los jóvenes músicos indígenas han transformado el Hip-Hop en una expresión de su lengua y cultura?

Es cierto. En mi nuevo proyecto de investigación encontré a varios jóvenes que realizan el Rap en quechua, la mayor parte son andinos, bilingües (quechua-español), hijos de quechua-hablantes. Algunos nacieron en Lima y son hijos de inmigrantes que recuperan la lengua de sus padres y abuelos. Son jóvenes binarios y también no binarios que están en este movimiento todavía incipiente del Hip-Hop indígena en quechua o en otras lenguas indígenas y desde sus realidades están contribuyendo a sus comunidades de origen o a la diáspora comunitaria para incluir agendas propias, lingüísticas, culturales, sociales y políticas.

No siguen patrones esencialistas, racistas que vienen de la cultura hegemónica (mainstream) de los medios o la política nacional de lo que significa ser indígena, aquel que vive humildemente en zonas rurales o habla una lengua indígena y se viste con ropa tradicional y está atrapado en el pasado, como premodernos y marginalizados. Esta visión estática y hasta racista no se encierra en la perspectiva de estos jóvenes. Más bien están desafiando esta visión esencialista y redefiniéndolos al utilizar la tecnología como herramientas digitales y las redes sociales para visibilizar su cultura, su lengua, su cosmovisión y su manera de pensar y ver el mundo. Reclaman ser modernos y abrazan diversas formas de ser indígenas, andinos, cosmopolitas y multilingües.

¿Qué nos puede decir de las mujeres talentosas como Renata Flores?

La música del Hip-Hop también ha permitido la emergencia de mujeres jóvenes como Renata Flores, figura representativa del movimiento, al desafiar los patrones masculinos, no sólo en el rap sino sobre todo en la sociedad peruana. Su música reclama los derechos de las mujeres y la niñez no solo en tiempos contemporáneos, donde vemos violencia de género cotidiano contra las mujeres y niñas, sino también el rol de la mujer en la historia peruana. Su álbum ISQUN (Nueve) reúne las canciones de un conjunto de mujeres icónicas y luchadoras sociales a lo largo de la historia. Siendo ayacuchana, hija de padres andinos y nieta de abuelas quechua hablantes, Renata Flores a través de la música busca sus raíces en la lengua quechua como una manera de identificarse con sus ancestros. Su música incluye no solo legados de la cultura musical andina, sino también la afroperuana y amazónica.

¿Qué se conoce del músico andino Cay Sur?

Entre los jóvenes andinos en Perú, Cay Sur es una figura importante dentro del Hip-Hop andino político que rapea acerca de la realidad política y social del país. Manifiesta cómo los ciudadanos andinos viven en sus comunidades y cómo son afectados por la política actual del país. Cay Sur es un joven de 21 años de edad, de una comunidad pequeña cerca a Juliaca. Es hijo de quechua hablantes y a pesar de su edad es muy creativo y consciente y orgulloso de sus raíces. Es agricultor, terminó la educación secundaria y luego se puso a trabajar ayudando a sus padres. A veces trabaja en la minería artesanal por meses para juntar dinero y con eso invertir en su música. Hace ver su lugar geográfico, el sur, desde donde nos habla. Ha tenido en él mucho impacto las protestas recientes por las masacres ocurridas en Juliaca, donde asesinaron a 18 personas el 9 de enero de 2023. Para solidarizarse con su gente, Cay Sur compuso dos canciones, “Precursores” y “Mártires”, con un contenido político y crítica desde su compromiso social por el impacto a las víctimas y el rechazo a la política autoritaria y represora del gobierno de Dina Boluarte.

¿Y del rapero ayacuchano Wari Willka?

Wari Willka es otro conocido rapero de Ayacucho, hijo de campesinos en la localidad de Quinua. Su propio nombre es un reclamo, significa “nieto de los Waris”, por el florecimiento de la cultura Wari asentada en esta zona. Reclama sus prácticas propias andinas, de respeto y ofrendas, el balance entre los humanos y los no humanos (las montañas, ríos, lagunas, etc.). Lo seres no humanos son entidades vivas y espirituales, como la Pachamama (la madre tierra) en la cosmovisión andina. Wari Willka dialoga con estos entidades vivas en sus canciones al hablar de rituales de ofrenda, respeto a apukuna (las montañas). También incorpora sonidos musicales de la guitarra ayacuchana y rapeando en quechua. Por ejemplo, se puede ver todos estos sonidos y contenidos epistémicos de la cosmovisión andina en su canción “Fiestapaq”, en colaboración con Renata Flores:https://www.youtube.com/watch?v=6knPW6WzMTU

¿Háblenos de Bobby Sánchez y su espíritu de poeta, rapera y sus canciones como “Quechua 101 Land Back Please”?

El Hip-Hop es un movimiento que no se limita solo a los artistas binarios. En mi opinión Bobby Sánchez (estadounidense-peruana, que radica en Nueva York), representa a un grupo de minorías indígenas transgénero, que también tienen sus propias luchas internas y reclamo por sus derechos de género e identidades sexuales. Ella se identifica no solo como trans, sino también de dos espíritus en honor a su ascendencia indígena. Ella y muchas artistas raperas tienen que enfrentar barreras y jerarquías étnicas, sociales y políticas en una sociedad patriarcal, colonizadora, sexista y homofóbica. El trabajo de Bobby desafía y trae a conversación estos temas indígenas en términos de lucha política, resistencia, solidaridad con otros movimientos indígenas y los oprimidos, como en Palestina; aquí Bobby se ha solidarizado muchísimo con sus habitantes. Yo pienso que su rol es el resultado de la diáspora quechua porque su abuela Benilda Rojas era quechua-hablante nacida en Ayacucho, militante política de izquierda y se solidarizó mucho con los refugiados no solo de Perú y América Latina que se escapaban de las feroces dictaduras militares en los años 70’s y posteriores. Bobby recibió todo ese legado ancestral de su abuela ayacuchana buscando sus raíces en la historia, cultura, poesía y música andina. Su canción en quechua “101 Land Back Please”, representa el resultado de todo ese trabajo consciente de valorar y buscar sus raíces. Y en esta canción, ella representa poéticamente de todos estos pueblos históricamente milenarios desde los Waris, Chancas, Incas, y todo su legado quechua.

Bobby, recupera esa habilidad de decir el alma de los runakuna (las personas) de los Andes y sus descendientes en la diáspora a través de la voz y de la poesía, porque Bobby también es poeta. En quechua, harawiq es alguien que recita poemas o canta solo con la voz sin usar instrumentos musicales. Es poderoso porque hay una actualización de estas tradiciones y conocimientos orales trasmitidas de generación en generación desde tiempos prehispánicos. El ejemplo del harawi (el poema) y el harawiq (el poeta) lo realiza Bobby y está actualizando la tradición en el contexto contemporáneo, utilizando los mecanismos mediante herramientas digitales, tecnológicas y redes sociales en la diáspora. El trabajo de Bobby es una síntesis de lo que recibió de su abuela y sus ancestros para dar continuidad como una forma de resistencia lingüística, artística y cultural.

Renzo Aroni Sulca y sus trabajos de investigación en los pueblos indígenas.

Como destacado estudioso, el doctor Renzo Aroni Sulca está completando el manuscrito de su libro “Crossing a River of Blood: Resistance and Massacre in Peru’s Shining Path”. Aquí explora cómo, de 1980 a 1992, los indígenas quechua hablantes del Perú se enfrentaron y, en última instancia, resistieron la insurgencia de Sendero Luminoso, contribuyendo a su derrota. Ha publicado capítulos de libros tanto en español como en inglés y ha sido coeditor con Ponciano del Pino de Una revolución precaria: Sendero Luminoso y la guerra en el Perú, 1980-1992 (IEP, 2023). Sus artículos han aparecido en magazines y revistas académicas como Journal of Latin American Studies, Latin American Perspectives, NACLA Report on the Americas y National Geographic. También es el creador y «host» de Kuskalla, un podcast sobre el quechua y los saberes andinos. Suele refrescar su mente, alma y espíritu en su tiempo libre tocando la guitarra de pumpin de 12 cuerdas de Ayacucho, Perú.

Attachments area

Preview YouTube video Renata Flores & Wariwillka – Fiestapaq – #PitaqKaniSession 04

Renata Flores & Wariwillka – Fiestapaq – #PitaqKaniSession 04

(*) Roberto J. Bustamante, periodista y científico social