¿Podrá una voz peruano-estadounidense aliviar esa crisis en EE.UU?

Por Nestor Ikeda, excorresponsal de Associated Press en Washington, DC

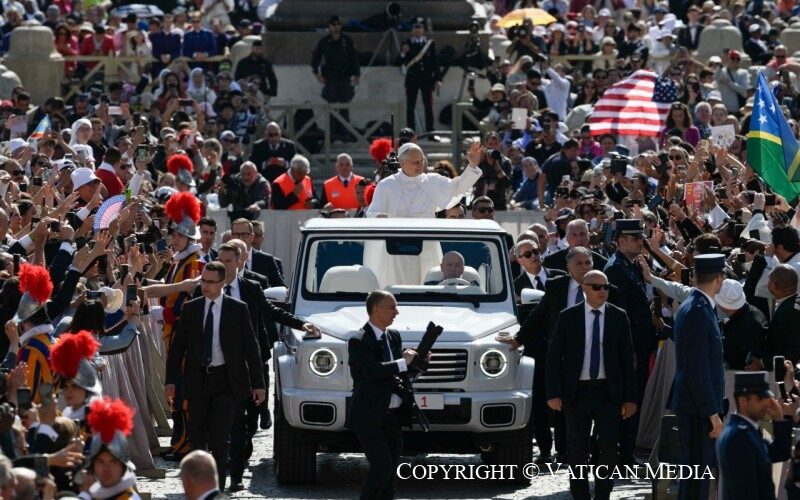

Las campanas de la Basílica de San Pedro sonaron al amanecer del 18 de mayo (2025) mientras el Papa León XIV asumía oficialmente sus funciones como el 267 sucesor de San Pedro. Aunque nacido en Estados Unidos, el nuevo pontífice no se ha formado en los suburbios de Nueva York, ni de Chicago, menos aún de Roma. Es un producto espiritual de América Latina: un pastor formado en los Andes y pequeñas comunidades del Perú.

Como peruano naturalizado, tomó contacto directo más bien con la realidad religiosa latinoamericana. Entonces, su visión de la Iglesia Católica estadounidense no está moldeada por la experiencia vivida en ella, sino por la observación desde la periferia. Ahora, como su líder espiritual, debe relacionarse con un paisaje religioso profundamente polarizado y que requiere transformación.

Y es que su pontificado comienza en un momento crucial para la Iglesia Católica en EE.UU., un país que el pontífice conoce más por su familia, su lugar de nacimiento y su pasaporte que por su vida parroquial. Más allá de los titulares que destacan su ciudadanía estadounidense, lo que inquieta a los obispos y fieles de Estados Unidos es el panorama interno: una Iglesia envejecida, un clero dividido, un éxodo silencioso de fieles latinos y acusaciones de abuso sexual en las parroquias. La Iglesia Católica en EE.UU. ha gastado más de $5 mil millones en compensaciones a víctimas y honorarios legales relacionados con acusaciones de abuso clerical entre 2004 y 2023.

Crisis de larga duración

El problema del abuso sexual dentro de la Iglesia Católica en los Estados Unidos ha sido una crisis de larga duración, con numerosos casos que han salido a la luz a lo largo de los años. Algunos de los casos más significativos incluyen:

El escándalo de Boston (2002): Una investigación del Boston Globe reveló un abuso generalizado por parte de sacerdotes y encubrimientos sistémicos de líderes de la iglesia. Este caso generó una reacción nacional y fue la base de la película ganadora del Óscar, Spotlight.

- El informe del gran jurado de Pensilvania (2018): Una investigación reveló que más de 300 sacerdotes habían abusado de más de 1,000 niños en seis diócesis de Pensilvania durante varias décadas.

- Caso de la Arquidiócesis de Baltimore (2023): El Fiscal General de Maryland encontró evidencia de que al menos 165 sacerdotes, maestros y empleados bajo supervisión de la iglesia abusaron de más de 600 niños. Una demanda alega que la iglesia es responsable de más de 1,000 casos de abuso sexual.

Los latinos llegan católicos, pero dejan el catolicismo

“Los latinos llegan a este país siendo católicos, pero los estamos perdiendo a un ritmo alarmante”, advierte la hermana Mariela Torres, organizadora pastoral en Phoenix. “Si no encuentran misa en español, caminan dos cuadras y allí hay un templo pentecostal que los llama ‘hermanos’ y los acoge con los brazos abiertos”.

No hay duda de que la Iglesia Católica en Estados Unidos atraviesa una crisis profunda. Sostenida durante décadas por inmigrantes europeos, su sobrevivencia en el siglo XXI depende en gran medida de los nuevos migrantes latinoamericanos. Sin embargo, ese respaldo se está desmoronando. Según el Pew Research Center, de Washington, menos del 50% de los latinos en EE.UU. se identifican hoy como católicos—una caída pronunciada desde el 67% registrado en 2010.

El problema no es religioso, es pastoral, lingüístico y cultural

El problema no es religioso, es pastoral, lingüístico y cultural

En muchas ciudades, las parroquias católicas no han logrado adaptarse a los cambios demográficos. Aunque las comunidades latinas crecen y sus poblaciones son ya la primera minoría en la nación con 62 millones de personas, se les asignan templos deteriorados, con escaso personal hispanohablante y una oferta limitada de sacramentos y servicios en su idioma. En las iglesias, la misa en español suele celebrarse una sola vez por semana—si es que se celebra—y hay una falta notable de confesiones, catequesis o preparación matrimonial en su lengua.

En cambio, los templos evangélicos y pentecostales reciben a los inmigrantes latinos con los brazos abiertos desde el primer día. Sus cultos son cercanos, la música es intensa, y los pastores hablan español. Para muchos migrantes, esas iglesias se convierten en hogares espirituales y centros de ayuda práctica.

Iglesia Católica que no se moderniza

“La Iglesia católica en EE.UU. aún está estructurada como en los años 50, para blancos de clase media”, afirma el padre Daniel Herrera, jesuita bilingüe en California. “Pero el futuro de la Iglesia en esta nación habla español, come tamales y trabaja doble turno para sobrevivir.”

El Papa León XIV, con su experiencia latinoamericana y dominio del español, podría tener las credenciales exactas para revertir esta tendencia. Pero el desafío es monumental y su impacto dependerá de la disposición de los obispos locales a escucharlo. La Conferencia Episcopal de EE.UU. está profundamente polarizada, dividida entre sectores conservadores que enfatizan la doctrina y reformistas inspirados en la visión pastoral del Papa Francisco. A eso se suma la caída en la asistencia a misa, la escasez de vocaciones sacerdotales y una confianza pública aún dañada por los escándalos de abuso sexual.

En medio de esta crisis, el idioma no es solo una barrera práctica: es también un símbolo del futuro. Ser verdaderamente católica—es decir, universal—implica para la Iglesia abrirse más a la diversidad lingüística y cultural. Eso exige invertir en clero hispanohablante, formación de líderes laicos latinos y transformaciones radicales de las parroquias en hogares reales para todos.

La biografía del Papa León XIV puede ser, en sí misma, un mensaje: estadounidense, sí—pero forjado espiritualmente en las periferias del continente. Si la Iglesia en EE.UU. logra redescubrir su vocación misionera y reencontrarse con quienes la están abandonando, dependerá de algo tan básico como profundo: volver a hablar el idioma de su gente, no solo con palabras, sino con presencia.