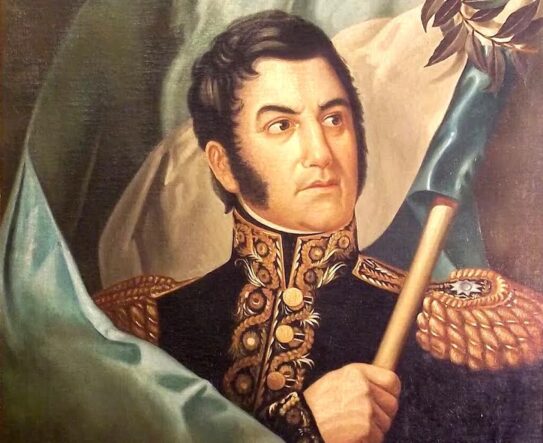

Manuela Gandarillas, un ejemplo de valor. Foto cortesía.

Por Roberto J. Bustamante (*)

SEGUNDA PARTE

En el año del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho que decidió la Independencia de América del Sur, la escritora argentina María de los Ángeles Fornero, en esta segunda parte de la entrevista, nos explica el papel protagónico de dos mujeres guerreras: Ventura Ccalamaqui y Manuela Gandarillas. La autora prefirió no tocar a las otras mujeres batalladoras reconocidas por los jefes patriotas varones como Bolívar, San Martín, Belgrano o Sucre.

—¿Cómo usted logró en su ponencia abordar el protagonismo de las mujeres andinas en las luchas por la independencia desde el análisis de dos casos: “ Las Heroínas de la Coronilla”, dirigida por Manuela Gandarillas en Cochabamba y el levantamiento popular comandado por Ventura Ccalamaqui en Huamanga?

—Bueno, claro, yo elegí poner de relieve la acción de dos mujeres que deciden comandar.

Este es el punto: en condiciones totalmente desfavorables en ambos casos (tanto en Huamanga en 1814 como en Cochabamba en 1812) estas dos mujeres sabiendo que iban a enfrentarse con dos generales españoles crueles y sanguinarios, deciden levantarse, además convocar a sus congéneres y comandar a un ejército de mujeres. Esa sería la demostración que preferían la muerte antes que la subordinación al español. Esto se ve con mucha claridad en los dos casos.

—En su ponencia, usted incluye un análisis no solo del rol de las luchadoras sobresalientes sino también de las mujeres anónimas, que fueron parte del colectivo de género, de quienes hoy son olvidadas. Explíquenos por favor.

—Yo provengo del campo de la Psicología Social, trabajo en ese terreno con la teoría del Psiquiatra suizo-argentino, Dr. Enrique Pichón-Riviere, el fundador de la Psicología Social.

En el ensayo tomo dos categorías teóricas de esta disciplina como son el concepto de “emergente” y el de “necesidad” para desarrollar el análisis. Entiendo que los emergentes no hacen más que confirmar, que en la base subyace un existente social que bulle y que se va a expresar objetiva y necesariamente. Y que esto sucedió con el colectivo social “mujeres”.

—Sabemos que existían profundas diferencias sociales y étnicas en las dos mujeres mencionadas, además Ventura Ccalamaqui era una mujer netamente indígena, analfabeta y quechua hablante, mientras que Manuela Gandarillas provenía de una familia aristocrática de la época, educada y con cierto liderazgo. ¿Como se explica?

—Es muy interesante el modo en que plantea usted la pregunta, porque justamente, creo que el triunfo americano que corona en Ayacucho en 1824 tuvo dos características claves: una, la de ser una guerra popular prolongada, es decir, fueron 44 años de guerra abierta, sostenida, implacable contra los colonialistas que irrumpió con el levantamiento de Túpac Amaru, y ya no cejó nunca más en la que participaron las más amplias masas campesinas e indígenas de los cinco virreinatos y las dos capitanías generales; y la otra característica es la extensión y solidez del frente político antiespañol en el que participaron las diversas clases y capas sociales interesadas en pasar a un nuevo sistema político, que modificara las condiciones de producción y de vida. Después se pueden debatir los resultados, pero así fue.

Es muy interesante la vida de ambas, de lo que se conoce, por lo menos. Manuela Gandarillas era la única mujer, la más chica de 11 hermanos. Aprendió, en esa familia aristocrática, venida a menos y simpatizante de las ideas revolucionarias, a leer, escribir, manejar el sable y la espada, liderar y tomar decisiones. Ventura, en el otro extremo de la clase social a la que pertenecía Manuela, una indígena, campesina iletrada, quechuahablante, que tiene una raigambre y estirpe propia de la sierra. Es heredera de las Panakunas, las mujeres guerreras incas y chancas del siglo XIII, y tiene la misma determinación: comandar un ejército de mujeres para enfrentar el poder virreinal y todos los vejámenes.

—El estudioso peruano Max Aguirre Cárdenas reclama el rol preponderante de los Morochucos, el sobrenombre de los valientes guerrilleros de la antigua provincia de Cangallo que lucharon por la independencia; además afirma que Ventura Ccalamaqui sería oriunda de alguna estancia de la altipampa de Cangallo. ¿Qué opinión le merece?

—Mi plan en este viaje a Ayacucho es visitar la provincia de Cangallo, entrevistar a Max Aguirre Cámara y tener la posibilidad de conocer a los descendientes de Basilio Auqui. Eso sería un verdadero impacto para mí. Yo no soy historiadora, ni investigadora, apenas aficionada que toma elementos de la historia para construir ficciones. En todo caso me siento una escritora que trata de imbricar el contexto socio-histórico-político con la historia ficcional que elije contar. Quisiera recorrer la altipampa de Cangallo, poder tener en mis manos un cocobolo, caminar esa porción del Qhapak Ñan. La opinión que me merece todo eso es el mayor respeto y admiración.

Agrego: cuando desde Argentina, una se asoma a la historia de los Morochucos, orgullosos guerrilleros, cuidadores de su tierra y su libertad no puede menos que hacer una comparación con los Infernales, también conocidos como los Gauchos de Güemes, esa montonera de iletrados y malvestidos gauchos que combatieron el poder español en toda la región de lo que hoy es Salta, entonces el sur del Alto Perú.

—Como escritora de narrativa y poesía, sabemos que usted visitó anteriormente Ayacucho y es autora de la novela “Viaje entre Dos Orillas», donde narra sus experiencias en su recorrido por los andes peruanos. ¿Puede explicarnos?

—Siempre digo que ese libro es el resultado de dos experiencias vitales que me marcaron profundamente. Mi visita al Perú, en un recorrido largamente preparado por algunos de los lugares emblemáticos de las luchas políticas de los últimos quinientos años y por nuestras identidades (que incluyó Paracas, Ica, Nasca, Huamanga, Ayacucho, Andahuaylas y Cusco), y la muerte repentina de mi padre a escasos días de mi regreso a Córdoba. Ficcionalizar un último diálogo con mi padre que acababa de morir incluía hilvanar las historias de los orígenes, de las búsquedas, de los paisajes y los territorios de los que somos parte. La publicación de Alción Editora en Córdoba se agotó y en 2022 lo publicó en Lima la Editorial Mesa Redonda, que espero puedan llevar parte de esa edición a la FILAY [Feria Internacional del Libro de Ayacucho].

—Como educadora argentina, ¿Qué nos puede comentar acerca del sistema educativo peruano y si ha tenido la oportunidad de visitar instituciones educativas en la zona andina?. ¿Le gustaría visitar la Escuela “Ventura Ccalamaqui” en Ayacucho?

—Sí y sí. Me gustaría mucho visitar la Escuela “Ventura Ccalamaqui” y dialogar con los estudiantes ayacuchanos. De lo que no me siento en condiciones es de opinar acerca del sistema educativo peruano. Puedo decir, en cambio, que en la Argentina, estamos atravesando un momento muy duro, de des-financiación y agresión a la educación pública, tantas veces bien valorada de mi país.

—¿Hay posibilidades que el Congreso Internacional de Historia efectuado en Ayacucho, pueda ser organizado en 2025 en otra nación hermana como Argentina, sabiendo que el General San Martín atravesó los Andes para luchar por una América libre?

—Ojalá pudiera ser posible que los americanos del sur conversemos sobre nuestros problemas, nuestras urgencias, nuestras soberanías y nuestras luchas por tener economías más progresistas, con pueblos que puedan vivir con más dignidad, más parecido al tipo de repúblicas que soñaron los libertadores.

Aquí, quiero aprovechar esta conversación para dejar introducido un tema, que es un debate que suele aparecer con los hermanos peruanos en cuanto a la validez de la Declaración de la Independencia del Perú, que hizo San Martín en julio de 1821, cuando aún los españoles seguían enseñoreados en regiones muy importantes y extensas de la sierra y en la propia Lima y faltarían aún tres años, desde la batalla de Secchapampa hasta las de Junín y Ayacucho para lograr la efectiva liberación. En ese sentido trabajé un ensayo en 1821.

Nosotros y nosotras, quienes trabajamos con el lenguaje, sabemos que con la lengua producimos actos que son performativos y tienen la condición de determinar acciones posteriores. Creo que San Martín era, además de un genio militar, un verdadero líder político. Esa declaración de la independencia en las cuatro plazas de la gran capital virreinal era un acto performativo que determinaba a dónde había que ir. Es un hermoso tema para mucho intercambio que nos merecemos y necesitamos.

—Finalmente, ¿algún comentario final en cómo seguir trabajando para mejorar el entorno cultural e histórico en nuestras naciones, y realizar trabajos de investigación conjunto en cuanto al género de mujeres como un todo social?

—En ese sentido las redes sociales tienen mucho de bueno. Aunque los movimientos políticos de mujeres y feministas, así como los ambientalistas y las luchas por los derechos de los pueblos y de las minorías suelen ser más bien locales, sucede cada vez más que, aún desiguales en su desarrollo se contagian y amplifican. Eso pasó con lo que llamamos “la marea verde” en la Argentina, la repercusión del movimiento de “Las Tesis” de Chile o la solidaridad con las luchas y resistencias a que grandes potencias se sigan apropiando de los recursos naturales, como el litio en Bolivia y Argentina o los metales fundamentales que da el Perú.

Quiero finalmente agradecer con sinceridad, Roberto, tu libro. Ese libro fue un punto de partida que me permitió reabrir miradas que, si bien ya tenía desde mi historia personal, adquiere nuevas perspectivas en esa lectura. Volví a tu libro para trabajar el ensayo y si bien lo cito, como corresponde, en mi trabajo, lo vuelvo a decir una y otra vez. Agradecer además a José Luis Vargas Sifuentes, un incansable periodista limeño que lucha todos los días, trabaja por sacar a luz los secretos para tener el país que los peruanos quisieran para sí.

Regresar a Ayacucho para las celebraciones del bicentenario en la Feria del Libro, será un abrazo de la ancestralidad americana que ningún berrinche de político actual nos va a negar.

(*) Roberto J. Bustamante es periodista y científicos social