› Por El Lector Americano

(Burke, 12 de abril de 2025)

Cuando la mente falla, se vive en paralelo, y las personas se ven viviendo —literalmente— al otro lado de la realidad, en otra orilla. Lucio vivÃa al otro lado del RÃo cuando era un muchacho, y eso era para él otro mundo. Vivir de ese lado del RÃo era ser diferente, era tener otras costumbres, otras formas de hablar, como ser de otro mundo pero también igual que millones de almas hombres.

Cuando Irene, la madre de Lucio enfermó, de alguna manera se fue trasladando a la otra orilla del RÃo. Sus confusiones empezaron años antes, y los malos entendidos fueron llegando uno tras otro. Sus esfuerzos por retener una idea terminaban siempre irritándola. Lucio la veÃa luchar contra ese vacÃo que se le plantaba en la cabeza como una semilla indigna. El vacÃo le crecÃa revuelto en su mente que despacio, sin tregua, se mezclaban en imágenes de diferentes épocas de su vida. Los dÃas enérgicos desperdigados en flechas sin destino. Como cuando esa vez en que no paró de hablar por tres dÃas. Ella veÃa a todos sus parientes, frente a sus ojos, siempre invisibles para Lucio, pero evidentes para ella: sus hermanos, sus padres, su casa de la infancia. Tuvo que ser internada en una clÃnica común, de esas donde van los enfermos que deben quedarse en cama. Los enfermos locos no son bien recibidos en esos centros de salud. Alteran su entorno. A Irene la habÃan atado a la cama y la habÃan puesto en un rincón de la habitación. Ella se querÃa ir y le decÃa a Lucio: “Estoy detenida porque tú no sabes decir que noâ€. Su madre nunca fue muy piadosa con él, de modo que no es de extrañar que se le atribuyera su estado emocional a su falta de “cariñoâ€. Asà era ella, después de todo. Pero sà era cariñosa, pero también era directa. La diferencia era que ella lo hacÃa con más gracia. Ya por entonces era un experta en transmitir los rollos con tanta humanidad que hasta el peor de sus recuerdos de niña, al final era un recuerdo entrañable y ciertas experiencias eran una situación sensible que mejorar.

También tenÃa una inusual capacidad de descubrir y aislar un hecho que necesita ser contado, la esencia para entender la totalidad de cualquier pasado oscuro. Parece fácil, pero para entender este tipo de personas, se requiere una curiosidad a toda prueba y, sobre todo, capacidad de asombro, algo muy difÃcil de conservar con el paso del tiempo. Lucio era asÃ, y es cierto, si les digo, después de décadas de transitar el oficio de escuchador de historias, no son muchas las personas que logran transmitir algo funesto y hacerlo vivificante.

Lo cierto es que los delirios y los brotes psicóticos se fueron extendiendo en la vida de Irene. Y muy pronto la derivaron a la clÃnica que está al otro lado del RÃo. Un lugar apacible en el que los enfermos no están en cama, tampoco están en algo.

¿Qué es la locura, o los nervios, como decÃa Irene? ¿Dónde queda ese otro lado, o el revés de la trama que dice que la locura ganó en la mirada de quienes la padecen? ¿Por qué los delirantes parecen perros mojados, como se les decÃa ayer? Un perro mojado y apaleado no puede esconder nada ni confiar en nadie: el perro mojado nos da cuenta de la obscenidad del desamparo interior y exterior, y su forma tosca de incomunicar. Todo lo que los cuerdos silenciamos, lo que vigilamos, lo que falseamos por apariencia, los “locos de atar†no los enrostran. La enfermedad de la locura priva los escondites de lo anormal que tiene la vida. Asà es como fluyen casamientos y velorios, muertes y nacimientos, amores y desamores, ternura y ferocidad, carne abierta de los que no pueden digerir la historia colectiva, o individual. Los que queman las naves o sueltan los fusibles, por todos los demás: sueltan las riendas, y como caballos desbocados, se hacen cargo de la miseria de los cuerdos, y ellos mueren en vida por nosotros.

Ayer Lucio llegó a la visita media hora antes. Pidió permiso porque tenÃa que ir a trabajar. Los pacientes estaban cantando. Un coro a grito pelado pero afinados. Cantaban una canción de amor. TenÃan puestas unas cintas tricolor como collares, como un vestuario mÃnimo de coristas perdidos siguiendo la nota exacta. Irene estaba sentada y aplaudÃa. Ella nunca cantó. Ni cantó ni bailó. Estaba sentada y sonreÃa, mientras sus compañeros disfrutaban ese rato previo antes de las visitas. Irene siempre se ocupó de su familia y su hogar fue su justificación pero también, la barrera que la separó del mundo, que la dejó afuera de lo lúdico, porque ella nunca quiso decir no. Lucio pensaba en cómo ella era cuando él era niño, cuando todavÃa su enfermedad no habÃa asestado la puñalada trapera al centro de su corazón y razón. Irene siempre fue una mujer especial y compleja, con una vida simple. Una mujer aterrizada que quiso, y no pudo, despegar. Cuando vio a Lucio, le hizo señas para que se sentara a su lado a escuchar el coro. Mientras los dos aplaudÃan la segunda canción, acercó su cara al oÃdo de Lucio, y le dijo: “A mà me hubiese gustado viajar a Europa, a la tierra de Federico GarcÃa Lorca y la de Honoré de Balzacâ€.

Cuando uno se familiariza un poco con la locura, es más fácil escuchar sus desvarÃos. “¿Y por qué no fuiste?â€, le preguntó Lucio.

“No me alcanzaron ni mi deseos ni mi vozâ€, contestó ella, mientras tarareaba la última canción, True Colors de Cyndi Lauper.

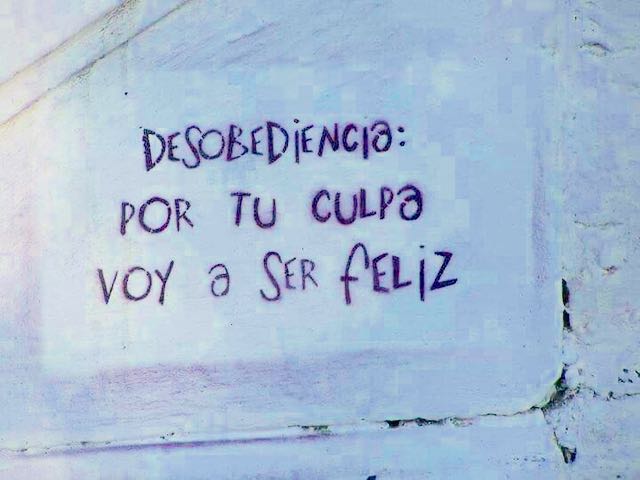

Todos tenemos cosas en nuestro interior de las que mucha gente piensa que tendremos que curarnos. Claro, cada cual defiende a su modo su locura… Pero eso es lo que somos: seres humanos de acuerdo a sus miserias y sus virtudes. A sus creaciones y a sus deformaciones imaginarias. Alguien que se refugia en su propia utopÃa siempre es loable sobretodo en este mundo de hoy sin sueños. La persona que defiende lo que es, su propia esencia por sobre lo razonablemente correcto, te llena de ternura y de simpatÃa. Porque lo más conveniente es es parecerse al resto de todos. Nada más antinatural: todos somos diferentes y únicos. Y el respeto por ciertas zonas que los demás pueden considerar locura, y a lo mejor es lo mejor que tenemos, algo necesario para tener mejor vida.

Hoy me puse a escribir esto es porque creo que hay un tipo de locura, que no es sólo de una persona. Y por eso es dable dedicarle algunas lÃneas a aquellas mujeres (y hombres) que quisieron viajar y cantar pero solo llegaron a la orilla del RÃo. A esas personas que vivieron una generación difÃcil, que hoy pisan los 75 u 80 años, que vivieron inconscientes de sus derechos, y fueron subestimados en sus virtudes. Hombres y mujeres frágiles que aguantaron todo, que adoraron, y celaron por miedo a sus hijos de que fueran tan diferentes, y estos, como si hubiesen hijas de otras mujeres, fueron diferente sin darse cuenta.

A esas hombres y mujeres a las que no les alcanzó la voz ni el tiempo les dio revancha están dedicadas estas lÃneas.

De ahà venimos… no hay de otra.

Amor.